Certaines municipalités imposent des quotas de surfaces cultivées collectivement dans leurs plans d’urbanisme, tandis que d’autres limitent strictement ces initiatives, craignant des conflits d’usage ou un entretien insuffisant. Les porteurs de projets oscillent souvent entre dynamique associative et gestion institutionnelle, chaque modèle générant ses propres contraintes.L’essor de ces espaces s’accompagne d’une diversité d’objectifs, parfois contradictoires : auto-approvisionnement, intégration sociale, pédagogie environnementale, ou simple valorisation foncière temporaire. Les bénéfices réels sont régulièrement évalués, mais les obstacles liés à la coordination, au partage des responsabilités et à la pérennité restent nombreux.

Jardin partagé : un espace collectif, bien plus qu’un simple potager

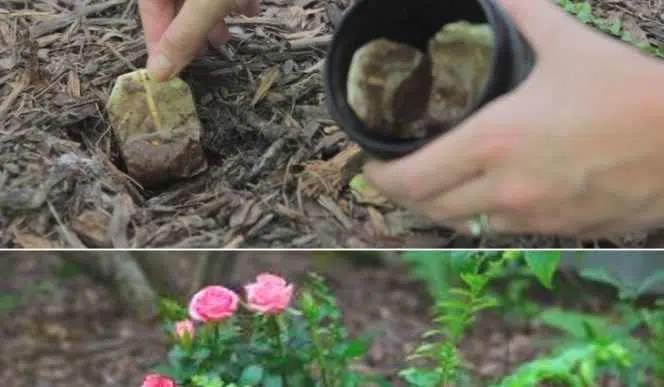

Le jardin partagé ne se limite pas à aligner des rangées de légumes : il devient un lieu de voisinage vivant, une petite agora à ciel ouvert. Souvent né de la mobilisation d’une association ou de riverains décidés à changer leur quartier, il attire rapidement bien plus qu’une poignée de jardiniers passionnés. Ici, on plante, mais on débat aussi, on échange des idées et on invente des projets communs. Dans la capitale, à la faveur d’un véritable engouement collectif, plus de 130 jardins de ce type ont vu le jour depuis les années 2000 grâce à l’impulsion de collectifs motivés.

Pour saisir l’ampleur de ces jardins communautaires, il faut regarder la diversité de leurs usages, chacun apportant sa couleur à l’ensemble :

- potager

- verger

- coin détente

- espace pédagogique

- composteur collectif

Ce qui distingue véritablement les jardins partagés des jardins familiaux ? Ici, on privilégie la mise en commun, l’entraide et la gestion collective. Parfois, des partenaires publics élargissent l’aventure : une parcelle devient disponible grâce à un bailleur social ou à l’ouverture d’un terrain auparavant inexploité. Ce sont autant d’occasions de bâtir un socle solide pour l’initiative, d’ancrer le projet dans la durée.

La vie s’organise avec des règles décidées ensemble, loin des hiérarchies classiques. On se répartit les tâches, du partage des récoltes à la maintenance des outils. Cette forme d’autogestion renforce l’attachement, encourage chacun à s’investir. Le partage du jardin devient alors un geste concret, un acte de citoyenneté qui façonne une autre manière d’habiter la ville.

Quels objectifs se fixer avant de rejoindre ou de lancer un jardin communautaire ?

Se lancer dans un projet de jardin partagé, c’est d’abord réfléchir à ce que l’on veut bâtir. Vise-t-on un espace pour récolter des légumes ensemble ? Souhaite-t-on d’abord créer une dynamique de quartier ou sensibiliser à la nature et à l’environnement ? Ici, chaque contexte imprime sa marque, chaque groupe invente ses propres priorités.

Voici les points à clarifier en amont pour ne pas partir dans le flou et fédérer durablement :

- Souhaite-t-on améliorer le cadre de vie et resserrer les liens de voisinage ?

- Privilégie-t-on la transmission de savoirs horticoles ou la découverte de la biodiversité locale ?

- Organise-t-on des ateliers pour les scolaires, les enfants du quartier, ou les plus âgés ?

- Quel engagement attendre de chaque participant ? Combien de temps chacun est-il prêt à consacrer ?

Le fonctionnement des jardins partagés évolue selon les projets : on trouve des collectifs qui donnent une partie de leur production à des associations, d’autres ouvrent à heures fixes pour accueillir les habitants curieux. Tout se discute : la gouvernance, la gestion des outils, l’autonomie laissée à chacun. Plus ces aspects sont posés dès le début, plus le collectif avance sereinement.

Définir un objectif partagé et lisible donne de la force au projet. Cela attire de nouveaux participants, rassure les partenaires et structure les actions. Cultiver un jardin ensemble, c’est aussi cultiver une façon d’être ensemble, où la terre devient prétexte à l’échange et à l’inventivité.

Avantages concrets et limites à connaître pour bien s’impliquer

Pourquoi de plus en plus de citadins s’investissent-ils dans un jardin partagé ? Parce qu’ici, le bénéfice s’incarne chaque jour. Les voisins se croisent autrement, partagent astuces et histoires, tissent des liens insoupçonnés. Les enfants apprennent le respect du vivant, voient grandir salades et tomates qu’ils dégusteront le soir même. Les fruits de la terre prennent une saveur toute particulière lorsqu’ils sont récoltés à deux pas de chez soi.

Installer un espace vert collectif transforme l’ambiance d’un quartier : la végétation apaise, le quotidien s’aère, même le bruit semble changer. Jardiner détend, réunit, invite à sortir et à s’impliquer. Les écoles, quand elles s’y associent, multiplient les expériences éducatives concrètes : apprendre la saisonnalité, comprendre le cycle naturel, agir pour limiter les déchets. Il arrive parfois que les récoltes servent à offrir un peu de réconfort, en contribuant à la solidarité locale.

L’envers du décor ne doit pas être ignoré. La gestion collective n’a rien d’automatique : il faut organiser, répartir, rendre chacun responsable d’un petit bout de l’ensemble. Des tensions surgissent, l’essoufflement guette parfois à l’approche de la mauvaise saison ou lorsque le terrain n’offre qu’une stabilité provisoire. Quand le terrain est prêté par une entité extérieure, le jardin vit toujours un peu sur un fil. L’appui d’un solide collectif ou d’une association permet alors de garder le cap, de maintenir l’élan même lors des passages à vide.

Favoriser le lien social et l’engagement local grâce aux jardins partagés

Les jardins partagés insufflent de l’énergie et transforment l’ambiance d’un quartier discret en espace de rencontres inattendues. Ici, il ne s’agit pas seulement de cultiver des légumes, mais aussi de cultiver les liens : les histoires circulent, l’entraide devient naturelle, les différences sociales s’estompent pour laisser place au collectif.

L’aventure prend de l’ampleur à mesure que l’association multiplie les rendez-vous : on se retrouve pour semer, bricoler, arroser ou débattre. Les enfants observent, apprennent, imitent les gestes transmis par d’autres. Les nouveaux arrivants trouvent leur place, les anciens partagent leur expérience, façonnant ainsi un territoire humain à la mesure du quartier.

Voici quelques exemples concrets d’activités et d’initiatives qui rythment la vie d’un jardin partagé :

- ateliers de compost pour apprendre à transformer les déchets de la cuisine et du jardin

- chantiers collectifs pour ériger une cabane ou créer une zone humide

- moments festifs lors des récoltes, occasions idéales pour rassembler et animer le quartier

S’engager dans la marche du partage jardin, c’est choisir de participer à l’équilibre collectif selon ses moyens et sa disponibilité. La réussite et la pérennité du projet reposent sur la mobilisation continue et sur la présence d’un groupe vigilant. Ce modèle, déjà bien installé à Paris et ailleurs, démontre sa capacité à fédérer autour d’actions concrètes.

Peut-être verra-t-on, à force de volonté commune, chaque quartier accueillir son jardin partagé. Citadins, collectivités et terre fertile : le terrain reste ouvert, l’histoire ne demande qu’à pousser.